- ・ くだらないの意味と語源とは

- ・ なぜメールだと感情的になりやすい?その理由と対策

- ・ かぼちゃの名前の由来とは?

- ・ 空港の一般ラウンジが同伴者も無料になるカードとは?

- ・ ガチンコ勝負の「ガチンコ」の語源とは

- ・ めっぽうの意味と語源とは

- ・ 暗殺「アサシン」の名前の由来とは

- ・ なぜギャンブルにのめり込んでしまうのか?その心理的理由とは

- ・ 深海魚はなぜ水圧に潰れないのか?という考え方が間違っている理由

- ・ なぜ車の中で読書をすると酔うのか?酔わない対策とは?

- ・ キウイフルーツの正しい食べ方は皮ごと食べる!?

- ・ 猫舌なのは猫だけではない。猫舌の由来とは?

- ・ なぜ焼売(シュウマイ)にグリーンピースが乗っているのか?

- ・ はなむけの意味と語源とは

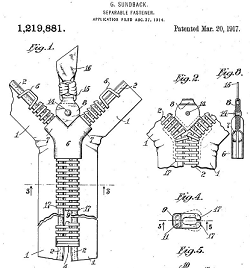

ファスナーは最初は意外な用途だった?~歴史と由来~

最終更新日:2020/10/21

ファスナーって凄い発明だが当初は・・・

どんなに凄いものでも、最初はなかなか受け入れられないものです。

いったいどんな用途で発明され、苦労したのか?

そんなファスナーの歴史を紹介。

最初は靴

※引用元:https://www.ykk.co.jp/japanese/ykk/mame/fas_01.html

ファスナーは靴紐に代わるものとして発明されました。

1891年、アメリカのホイットコム・ジャドソン氏が発明。

自信満々でシカゴ万国博に出展し、目を付けた人が出現。

さっそく会社を設立。ここまでは良かった。

その後、米国郵政公社から郵便袋として採用されるのだが、

「すぐに壊れる」ということで、不評にて終了。

こうして初代ファスナーは終わったのだった。

改良への道と進む。

財布に採用

改良を重ね、財布に利用することで成功を収める。

それからはアメリカ空軍の服にも採用されたりと、

ファスナーは一躍有名になっていきました。

ライバル登場

別のメーカーが「ジッパー」として売り出しました。

これが売れたのか、アメリカではファスナーよりもジッパーが有名に。

すっかり「ジッパー」が正式名称のようになりました。

日本では「チャック」とも呼ばれていますが、

これも日本のメーカーによる商品名(チャック印として売られた)です。

--

という感じで、やはり便利なものは認められるものです。

「壊れやすい」というのは今も変わりありませんが、

特に最初は壊れやすかったのでしょう。改良の苦労が目に浮かびます。

ちなみに、ファスナーといえば「社会の窓」。

なぜそう呼ぶようになったのか?知っておきたい。

なぜズボンの前開きを「社会の窓」と呼ぶ?その由来とは

以上、「ファスナーは最初は意外な用途だった?~歴史と由来~」でした。

--