- ・ ニューヨークがなぜ「ビック・アップル」と呼ばれているのか?その由来

- ・ 新品の靴下を束ねている金具の名前とは

- ・ 寝だめは効果があるのか?

- ・ カラオケの機材はいくらする?その値段とは

- ・ テニスの得点の0が「ラブ」と呼ばれる由来とは?

- ・ 本物もある!弁当に入っている緑のギザギザの名前とは?

- ・ 体重計に乗るだけで体脂肪を測定できる仕組み・原理は?正確な測定方法は?

- ・ 野球のホームベースは昔は正方形だった

- ・ 世界一栄養がない野菜は何?その栄養素

- ・ マヨネーズの口が星形の理由とは

- ・ 他人を納得させるには数字が必要!?その理由とは

- ・ 1円玉の木の名前と由来

- ・ 紙のサイズ「A判」と「B判」の違い

- ・ 正月のおせち料理の具材に込められた意味

すき焼きの「すき」とは?歴史と由来

最終更新日:2020/10/21

すき焼きとは牛肉を薄くスライスし、葱、春菊、椎茸、焼き豆腐、シラタキ、麸などを

一緒に鉄鍋に入れ、煮たり焼いたりして食べる料理。

牛肉以外だと「魚すき」「鳥すき」と呼びます。

ではこの「すき」とは何のことを指しているのでしょうか。

すき焼きの由来

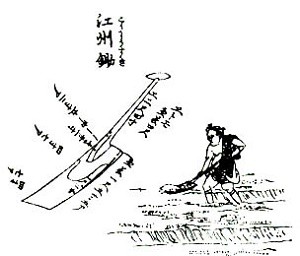

※wikipedia「鋤」より引用

すき焼きの由来は諸説ありますが有名なのは

江戸時代農夫達が使っていた農具の「鋤(すき)」から由来しており、使い古した鋤の金属部分を火にかざし

鉄板の代わりにして魚や豆腐などを食べていたことから「鋤焼(すきやき)」となった説です。

他にも薄く切った肉を意味している剥身(すきみ)から剥き焼き(すきやき)となった説もあります。

すき焼きが食べれるようになったのは天皇のおかげ

※wikipedia「明治天皇」より引用

すき焼きが誕生したのは江戸時代ですが日本では肉食が禁じられてました。

牛や馬はとても重要な労働力だったので食べることが許されなかったとされています。

ですがお腹を空かせた貧しい民衆はその牛もこっそり食べたりしてました。

幕末辺りではすき焼き屋が誕生し、明治時代になり明治天皇が牛肉を食べた事がきっかけとなり

民衆にも牛肉を食べることが許されるようになりました。

以上、すき焼きの「すき」とは?歴史と由来でした。

他の食べ物の雑学

他の雑学(ランダム表示)

--