- ・ 水温が夏は冷たく冬は暖かい川がある

- ・ パンダの尻尾を黒にしているキャラクターが多すぎる

- ・ 帽子をかぶると「ハゲる」のか?

- ・ 緊急電話番号が119や110の理由とは?

- ・ 日本に犬を飼えない島がある

- ・ なぜ輸出入禁止の象(ゾウ)がサーカスで世界を回れるのか?

- ・ 世界で一番歌われている曲とは?

- ・ ヘチマの呼び名の由来とは

- ・ なぜ幕の内?幕の内弁当の名前の意味とは

- ・ 手塩にかけるの「手塩」とは何のこと?

- ・ 跳び箱・平均台、体育で使う用具の値段とは

- ・ 眼鏡の鼻パッド(鼻当て)を発明したのは日本人!?

- ・ <知らないと損>完全無料で映画・アニメを見放題にする方法とは

- ・ 妖怪と幽霊、お化けの違いとは

一富士二鷹三茄子には続きがある

最終更新日:2020/10/21

初夢で見ると縁起の良いとされている「一富士二鷹三茄子」ですが

これにはまだ続きがあり「四扇(しおうぎ、よんせん)」「五煙草(ごたばこ)」「六座頭(ろくざとう)」と

6まで存在するようです。4以降は地域や文献などでいくつか存在し、諸説あるようです。

四扇

「扇」は末広がりことで縁起が良いものとされています。

末広がることにより子孫や商売などの繁栄を意味しています。

末広がるとは扇を広げた状態。中心から両端に広がっているので

中心を始まりとして「末が広がっている」ので末広がりというそうです。

五煙草

「煙草」の煙は上に上がるので運気上昇とされ縁起が良いものとされています。

他には煙草は酒と一緒で祝い事など人が集まる席には欠かせないもので

雰囲気を盛り上げるなど、場を和ませるので良いとされています。

六座頭

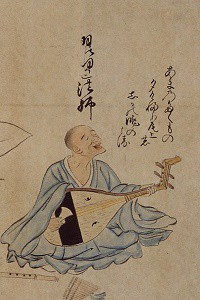

※wikipedia「琵琶法師」より引用

「座頭」は琵琶法師などで生計を立てていた剃髪(ていはつ)の盲人のことで

剃髪なので頭に「毛がない」ことから「怪我が無い」とされ、縁起が良い意味とされています。

座頭は江戸時代における盲人の階級の一つで、演奏する琵琶法師の称号として呼ばれたことに由来する。

初夢の期間

現代の初夢は新年の最初に見る夢ではなく1月1日から2日もしくは2日から3日の夜に見る夢とされるようです。

「初夢」とは新年の夜に見る夢で夢の内容で1年を占う風習のことを言いますが

元旦だけではないようです。

由来が江戸時代と明治時代では期間が別々なので個人的には新年最初に見た夢を初夢とするのが無難だと思います。

--

以上、一富士二鷹三茄子には続きがあるでした。

他の言葉・漢字の雑学

他の雑学(ランダム表示)

--