- ・ なぜ幕の内?幕の内弁当の名前の意味とは

- ・ 燃えたお札(紙幣)は新品に交換してもらえるのか?

- ・ 記名と署名の違いとは?

- ・ 宣伝と広告の違いとは?

- ・ 切り捨てが多い場合は電子マネーよりもクレジットカード払いを検討

- ・ カツオはなぜ魚へんに「堅」なのか?

- ・ 予防接種だけでインフルエンザを防ぐのは難しい?その理由

- ・ ごたくの意味と語源とは

- ・ サービスエリアが50キロおきに設置されている理由

- ・ 雑炊とおじやの違いとは

- ・ 「なんで自分ばかり…」と思う癖を無くすコツ

- ・ けりがつくの意味と語源とは

- ・ なぜ熱いサウナに入ってもやけどしないのか?

- ・ 泥棒に風呂敷を使って盗むイメージがついている理由

てるてる坊主はもともと「娘」のことだった

最終更新日:2020/10/21

天気が晴れになるように、てるてる坊主を吊るす風習がありますが

もともとは「坊主」ではなく、「娘」だったのです。

てるてる坊主の起源とは?

中国の「掃晴娘(そうせいじょう)」から来ている。

てるてる坊主をつるす風習は平安時代に中国から伝わりました。

中国では「掃晴娘」と呼ばれる箒(ほうき)を持った女の子の紙人形のことで

これを吊るすことで晴れになるように祈ったとされています。

なぜ「坊主」になったのか?

日本で雨が止むのを祈るのは修験者(しゅげんしゃ)や旅の僧などの「聖(ひじり)」が多かったから。

日本では、雨が止むことを祈ったのは修験者や旅の僧など「聖」が多かったことから

女の子ではなく、僧侶の姿を模した坊主姿の人形になったのです。

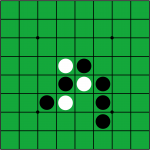

雨を望むてるてる坊主

西日本地方では雨を望む黒いてるてる坊主を吊るす風習がある。

「てるてる坊主を逆さにつるすと雨が降る」というのは聞いたことあると思います。

西日本地方では、雨を望む「雨乞い(あまごい)」に黒い坊主姿の人形を吊るす風習が一部であるようです。

--

以上、てるてる坊主はもともと「娘」のことだったでした。

他の物の雑学

他の雑学(ランダム表示)

--