- ・ 世界で一番危険なお酒は?その理由

- ・ アイシャドーの元々の目的とは?

- ・ 「人のためになる仕事」という発言が危険な理由

- ・ 安物デジカメ・スマホで体育館での写真を綺麗に撮るコツ

- ・ ティッシュペーパーをトイレに流してはいけない理由

- ・ 世界初の「パーマ」はどのくらいの時間かかったのか?

- ・ 工場の屋根がギザギザになっている理由

- ・ 「素直になりなさい」の具体的な意味とは?

- ・ 両手に花とはどういう意味?また何の花のことなのか

- ・ 塩豆の周りについている「白い」のは何?

- ・ ナメクジに塩ではなく砂糖をかけても効果はある?

- ・ なぜ犬の定番の名前が「ポチ」なのか?その由来とは

- ・ <陸上競技>トラックのレーンの並び順はどうやって決める?

- ・ めりはりの意味と語源とは

魚介類の「介」の意味と語源とは?

最終更新日:2020/10/21

「魚介類の「介」って何?」

なんて子供から説明された時に3秒で答えてこそ大人。

・・・と偉そうにするべく覚えておこう。

元々は中国での分類

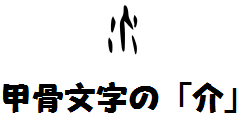

「こうらを身に着けた生き物」という意味の漢字。

漢字の意味から説明しよう。

「介」は音読みで「カイ」、

訓読みでは常用では無いですが、「たすける」「すけ」と読みます。

意味は「助ける人」、「はさまる」、「こうら」などの意味があります。

字源は「鎧(よろい)を身に着けた人」の象形。

ということで、中国での動物の分類として、

「こうらを身に着けた生き物」として「介」が使われました。

よって、「介」はエビや貝などを表す漢字となりました。

魚介類は魚、エビ、貝、カニ、そして分類が面倒なタコやイカもこの中に入りました。

そんなところです。

もっと詳しく知りたい人は、wikipediaの「魚介類」を見てください。

よくある間違い

「魚貝類」と書いてしまう人がいる。

なお、「魚貝類」と間違えやすいですが、これはもう完全に間違いです。

これだと貝に限定されるばかりか、「貝=バイ」が音読みなので、

この場合は「ギョバイルイ」が正しい読み方です(音読み同士で読むのが基本)。

しかし、こんなことを偉そうに語ってもうっとしいだけなので、

良い大人は黙っておこう。

ちなみに、クジラは?

実はクジラも魚介類。

生物分類として魚介類に含まれています。

もちろん、身体の構造的には哺乳類です。

ただ、水産物としては「海産ほ乳類」という分類になる。

なんともややこしいですが、子供に教える時なんかは気を付けよう。

そう、これは知っていますか?

クジラが陸上で生きられない(すぐ死ぬ)理由

--

以上、魚介類の「介」の意味と語源とは?でした。

他の魚介類の雑学

他の雑学(ランダム表示)

--