- ・ 欧州で言われる「梯子の下を歩くと死ぬ」とは

- ・ 人脈を築くとき権力のある人ばかり見てはいけない!?その理由

- ・ ワインを横に寝かせて保存している理由とは

- ・ 打たない人でも知っておきたいパチスロの勝ち方の基本

- ・ 電話と電卓のボタン並びが違う理由

- ・ パセリの保存期間と保存方法

- ・ ニワトリに卵を産ませるのに電気代がかかる理由

- ・ 禁煙区域なのに「煙草する」!?その意味とは

- ・ ガソリンメーターの横にある三角マークの意味とは

- ・ 一番多いのはどこ?都道府県別「道の駅」数ランキング

- ・ 靴下の重ね履きは逆効果!?効果的な足元の温め方

- ・ 何もせずに仕事で大事な人と会ってはいけない理由

- ・ なぜ臆病者が「チキン」と呼ばれる?その理由

- ・ 白い喪服の意味

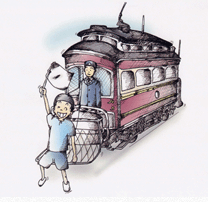

昔は電車から飛び降りる仕事の乗務員がいた

最終更新日:2020/10/21

電車から飛び降りる乗務員

そんなバカな!?と思ってしまいますが、

本当にそんな乗務員がいました。

なぜなのか?

日本発の電車

日本で初めて開業した電車は京都(1895年:明治28年)

街中を走る(路面電車)ため、危ないところは乗務員が電車から降りて、

電車の前を走り注意を促していました。

その乗務員は「前走り」と呼ばれていました。

蒸気機関車はあったものの、電車は結構な街中を静かに走るもの。

まだ慣れてなく整備も不十分なので、事故防止策をする必要があったのです。

当時、速度は約時速10km。

人間が走るよりもはるかに遅いスピードです。

だからこそ、飛び降りるという芸当ができました。

なお、乗務員ではありましたが、子供の役割だったようです。

体力がいるので子供に任せていたのでしょう。

ほぼアルバイトだと思います。

この仕事はいつ無くなった?

約10年後に無くなりました。

前走りが電車に轢かれることもあったようで、

これではいけないといろいろと対策をされて、

最終的には電車の前に「救助網」を設け、前走りを無くしました。

電車の前を人が走っていた。

なんとも昔らしい話しです。

ちなみに現在の路面電車は?

最高速度は例外を除いて40キロ。

ただ、ここまで速度を出せるところは少なく、

やはり渋滞する道路だと10キロ程度の速度になります。

車と違い、すぐに止まれないので、40キロでもかなり危険。

そして、現代は路面電車は道路を走るので、歩く人間に気を付けるのは交差点くらい。

信号さえ守れば轢かれる心配もほぼ無いので、救助網はありません。

路面電車はレールも簡易なものです。

線路を走る電車は石を敷いた専用のもの。

なぜ石を敷く?はこちら→線路に石を敷いている理由とは

--

以上、「昔は電車から飛び降りる仕事の乗務員がいた」でした。

他の乗り物の雑学

他の雑学(ランダム表示)

--