だるまと言えば念願かなった時に目を入れたりする

あのだるまのことを言いますが、だるまの色が赤い色をしている意味は何なのでしょうか?

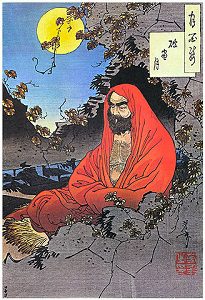

だるまのモデルは禅宗の僧侶「達磨大師」がモデル。

だるまのモデルは仏教の一派である禅宗を始めた人である「達磨大師」がモデルになっています。

達磨大使は座禅修行のため岩壁に向かって9年間座禅を続けたので

手足が腐ってしまったという伝説から手足のないだるまが作られ、現在でも縁起物としてだるまが作られています。

引用元:wikipedia「達磨」

達磨大使に敬意を表すため赤い衣をつけている。

だるまが赤い色というのは諸説ありますが、その一説に

お坊さんの衣も色で赤い色というのは大僧正だけが着用できるようになっており、

達磨大師に敬意を表すため赤い色が使われていたというものがあります。

他にも赤色を持っていると病気や災いを防ぐとされるなど魔除けの意味を持っていたので

だるまが赤いという説もあります。

--

以上、達磨(だるま)が赤い色の意味とはでした。

レストランとは日本の一般的には店内での食事をする場所のことを言いますが、

この「レストラン」という言葉は昔は料理名でもあったのをご存知でしょうか。

レストランは「力をつける」「気力を回復させる」ためのフランスの宮廷料理だった。

その料理は鶏肉、牛肉、大麦、ブドウなどを一緒に蒸した体力回復させる料理です。

レストランは「回復させる」から、「元気にさせる飲食物」「滋養となる飲食物」を新たに意味するようになり、

「レストラン」という単語が誕生したといわれています。

レストランは大きく変化したのは18世紀半ばの『フランス革命』後です。

フランス王国で働いていたの宮廷の料理人たちは革命後、失職が相次いでいました。

なので料理人達は腕前を披露するために街へ出て店を開き始めました。

そこで看板メニューとして出されていたのが「レストラン」という料理で

やがてその料理店自体のことを「レストラン」と呼ぶようになり、

料理店が「レストラン」になったとされています。

--

以上、レストランという名の料理が存在するでした。

「ハクション!!」

「誰か噂しているな!」

くしゃみをすると誰かが噂している。

そのような迷信を大体の人が聞いたことがあることでしょう。

また、くしゃみの回数によって意味が違うことをご存知でしょうか。

一誹り 二笑い 三惚れ 四風邪 (いちそしり にわらい さんほれ しかぜ)

このようなくしゃみに関することわざが存在します。

・1回は悪口を言われている。

・2回は笑われている。

・3回は誰かに惚れられている。

・4回は風邪を引いている。

という意味を持っています。1回、2回は悪い噂。3回がとても理想ですが

そんなに何回もくしゃみすることはほとんどないでしょう。

他にも

・「一に褒められ、二にふられ、三に惚れられ、四に風邪」

・「一に褒められ二に憎まれ三に惚れられ四に風邪引く」

回数や意味が若干違う言葉も存在しますが

3は惚れられ、4は風邪を引くという所は一緒です。

くしゃみをしたときはなるべく3回したほうがいいですね。

--

以上、1回すると悪い噂?くしゃみの回数別の意味とはでした。